- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- V-Drums テクノロジーの神髄

V-Drums テクノロジーの神髄

2025.07.26

V-Drums 「V71」 サウンド・エンジン

ドラムづくりへのこだわりと先進技術が結実

従来のV-Drumsの概念を覆し、まったく新しいマルチ・サンプリング・サウンド・ライブラリを搭載した、V-Drums 7シリーズの心臓部となる音源モジュール「V71」。

独自の手法によって一から録音されたインストは、今までのV-Drums音源モジュールにはなかったサウンドで、極めて豊かな表現力やアンビエンス、アタック感が特徴。さらに、Roland独自の∗Behavior Modeling Technologyとの相乗効果で、これまでと変わらない自然な音色変化を実現しました。V-Drumsは誰もたどり着いていない、新しい表現領域へ新しい一歩を踏み出します。

∗Behavior Modeling Technology

楽器そのもののモデリングに加え、奏法における各楽器独特の振る舞いをもモデリングすることにより、リアルタイムに自然で豊かな表現を可能にする音源技術です。

V-Drumsの完成度を高める3つのポイント

V-Drumsの開発で注力してきたのは、①インターフェース、②センシング、③サウンドを強化し続けること。これらは楽器としての完成度を高めるための重要なポイントです。3つの要素を連携させることで、それぞれのドラマーの演奏表現、ニュアンスや癖なども再現。そこに込める感情まで、ダイレクトにサウンドへと反映できるのです。

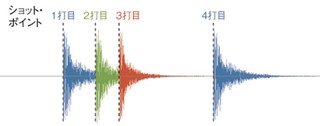

これまでの常識を超える高速レスポンス

ドラマーが醸し出すグルーブを、より的確に表現するために。また、一打一打のダイナミクスを、どこまでもリアルに体感してもらうために。V-Drumsは、ショットから発音までの時間を徹底的に高速化しました。楽器の魅力を決定づける、レスポンスの良さ、心地良い演奏感を追求して、パッドの設計から音源モジュールの発音処理までをブラッシュ・アップ。エレクトロニック・ドラムのみならず、すべての電子楽器の一歩先を行く高速化で、楽器としてのトータルな性能向上を図っています。

連打によるドラムのリアクション(振る舞い)を再現

例えば、16分音符でスネア・ドラムを連打する場合、直前のショットによる打面の揺れや、音の余韻が次の音へと影響します。このような連打時の楽器の振る舞いをモデリングすることで、プレス・ロールやフラム、パラディドルなどのルーディメンツ、さらにはリム・ショットのフィル・インなどを、より自然なフィールで演奏できるのです。

音源モジュール「V71」は、その自然な音の鳴り方に加えてベロシティ解像度も従来モデルのおよそ100倍の繊細さに。ダイナミクス・レンジそのものは127段階+32段階の159段階ですが、この1段階の変化の中に1.01~1.99の99段階の変化が音として表現されるようになりました。1打1打の強弱、微細なニュアンス表現が可能になりました。

アンビエンス & サウンド・メイク

心地良い演奏フィールをもたらす、ドラムならではの臨場感

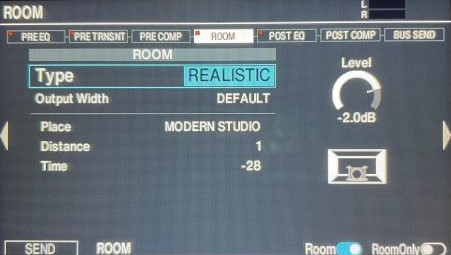

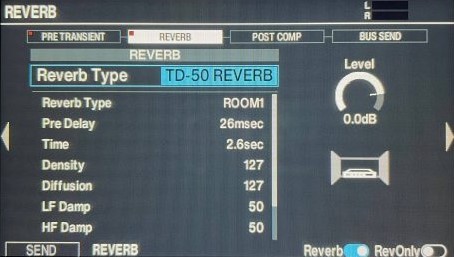

楽曲中のドラム・サウンドも、ドラマーが演奏中に聴いているサウンドも、適度な残響や臨場感があることで、より自然で音楽的なサウンドに仕上がります。V-Drums音源モジュールのフラッグシップ・モデル 「V71」では、理想的な残響音をつくり上げるためにDSP資源を惜しみなく投入。「TD-30」から継承と進化を続けているアンビエンス・セクションを搭載し、用途に合った臨場感や残響を作り出すことができます。また、本体に採用されているアンビエンス専用フェーダーで、臨場感や残響を手元で調整することもできます。

演奏の幅を広げる、多彩な音色バリエーション

さまざまな音楽ジャンルに対応できる、豊富なプリセット・キットを搭載したV-Drums。レコーディング・スタジオのコントロール・ルームで調整されたレコーディング・サウンド、ライブ・ステージの客席で聴くことができるライブ・サウンドなど、電子ドラムの可能性を広げる音色が多数搭載されています。キック、スネア、シンバルなどのアコースティック・ドラムに加え、エレクトロニック・ドラム、パーカッションなど実に多彩。エフェクト・サウンドなども幅広く取り揃えています。

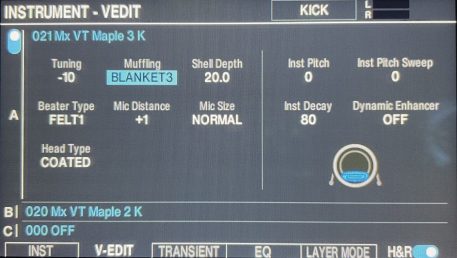

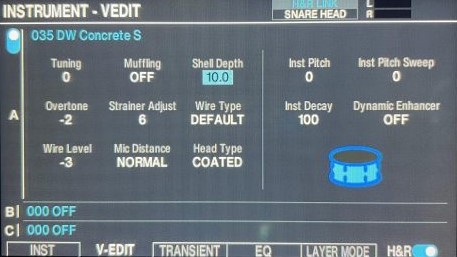

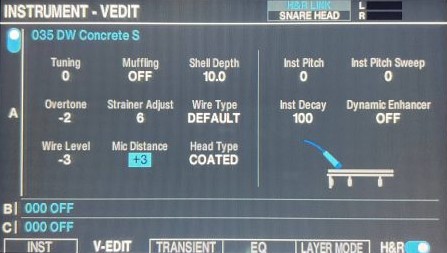

自分好みのドラムにカスタマイズできる「V-EDIT機能」

V-Drums音源モジュールのフラッグシップ・モデル「V71」は、楽器選び、チューニング、マイクの調整などが自在に行える「V-EDIT機能」を搭載。ドラム・サウンドを形づくるさまざまな要素を、アコースティック・ドラムと同じ感覚で調整できます。

■V-EDIT: マフリング(ミュート)

キック、スネア、タムのミュート方法を選択し、微妙なオーバー・トーンを調整可能です。

■V-EDIT: シェル・デプス

ピッコロから深胴まで、シェルの深さ調整が自由自在。深さ違いのサウンドを曲調に合わせて使い分けることも可能です。

■V-EDIT: マイク・ポジション

収録マイクの微妙な位置調整により、ドラムの音質補正が可能です。

イメージ通りのサウンド・メイクをかなえる、強力かつバリエーション豊かなエフェクト

V-Drums音源モジュールのフラッグシップ・モデル「V71」には、強力なエフェクトも用意されています。ギターのエフェクトなどでおなじみのオーバードライブやディストーション、音の輪郭を際立たせるサチュレーターや個性的な音を生むフランジャーなどの強力なエフェクトが94種類。また各パッドに対してレコーディング・スタジオ並みの音質調整が行える、イコライザーとコンプレッサーを搭載しているので、積極的な音づくりも思いのまま。加えて、キット全体の音圧と音質をトータルに補正するマスター・コンプレッサーと、マスター・イコライザーも搭載。最終的な出音までイメージ通りに調整できるのも大きなポイントです。

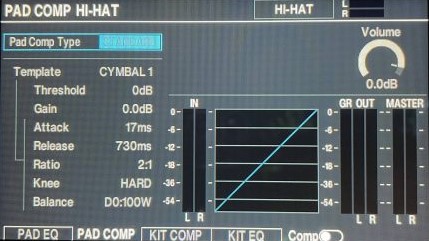

■パッド・コンプレッサー

音の立ち上がりを調整したり、音圧感のあるサウンドにしたりすることができます。

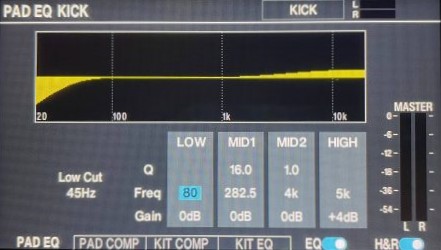

■パッドEQ

グラフィック表示に対応した3バンドEQを搭載。パッドごとの音質補正が可能です。

■アンビエンス・セクション

ドラム・サウンドに不可欠な臨場感を調整可能。オーバーヘッド・マイクによる音の艶と広がり、ルーム・アンビエンスによる部屋の鳴り、リバーブによる残響がコントロールでき、ドラム・キット全体のサウンドに一体感が得られます。

■マルチ・エフェクト(タイプ)

音の輪郭を際立たせるサチュレーター、個性的な音を生み出すフランジャー、オーバードライブ、ディレイなど全94種類の中から選択できます。

■マルチ・エフェクト(DRY+MFX)

各種マルチエフェクトでは、インサーション・エフェクトのように、エフェクト音だけを出力することができます。

■マスター・コンプレッサー

瞬間的な音のピークを圧縮することで、ドラム全体の音圧を持ち上げるマスター・コンプ。他の楽器に埋もれにくいサウンドへと調整できるほか、録音機器への過大入力を抑えることもできます。

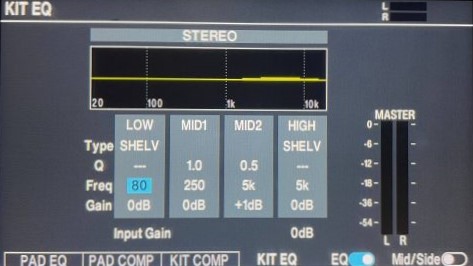

■マスターEQ

ドラム全体の音質を調整するイコライザー。4バンド(LOW/MID1/MID2/HIGH)のブースト/カットによる音質補正が行えます。

メッシュ・ヘッド

エポック・メイキングとなった、網状素材のメッシュ・ヘッド

ローランドと米REMO社との共同開発によって生まれ、V-Drumsの優位性を象徴する存在となったメッシュ・ヘッド。運動器具である「トランポリン」の網素材から得たヒントをもとに、その開発はスタートしました。以後、2枚の網状素材を重ね合わせるなどの改良を重ね、それまで難しいとされた打感のよさと静粛性の両立を達成。発表と同時に世界中から大絶賛され、Roland V-Drumsにとってだけではなく、エレクトロニック・ドラムの歴史を大きく変えるエポック・メイキングとなったのです。

技術的な面でも高い評価を受ける、消音効果のメカニズム

自宅でのドラム練習時にも、周囲に気兼ねなく演奏できるV-PadやV-Kickの静粛性の高さ。まさにメッシュ・ヘッドならではの、大きなアドバンテージのひとつです。メッシュ・ヘッドに採用されている網状素材とは、特殊な糸を編み込んだ、薄くて頑丈な生地風のもの。革やプラスチックで作られたアコースティック・ドラム用のヘッドとは違い、糸と糸のすき間から空気の振動が逃げるため、打撃音の発生を抑えることができるのです。

独自のノウハウが凝縮された、メッシュ・ヘッドの自然な打感

メッシュ・ヘッドに求められたのは、静粛性を高めることだけではありません。細やかな演奏ニュアンスを再現するためには、打感のすべてをドラマーが自然と感じられる領域まで高める必要がありました。あらゆる奏法におけるヒット感、レスポンスなどをひとつひとつ検証し、素材や厚みの改良が重ねられたメッシュ・ヘッド。ドラマーの好みに合わせて張り具合(テンション)を調整できるほか、叩く位置の違いによってスティックの跳ね返りが自然に変化します。また打撃時の衝撃を抑えることで、手首への負担を大幅に軽減。長時間でも気持ちよく演奏できるよう配慮しています。

デジタル・スネア、デジタル・ライド、デジタル・ハイハット

V-Padは次世代型のデジタル・パッドへさらに進化

メッシュ・ヘッドとデュアル・センサーの搭載により表現力が進化したV-Padは、2015年にスネアとライドが、2021年にはハイハットがデジタル・パッドとして登場。より繊細なニュアンスの表現が可能になり、ドラマーの演奏がさらに忠実に音に反映されるようになりました。アナログ・パッドとは別次元の飛躍を遂げたデジタル・パッドは、今もなお多くのドラマーを驚かせています。

新開発のマルチ・エレメント・センサー・システム

デジタル・スネアPD-140DS/PD-14DSX、デジタル・ライドCY-18DR、デジタル・ハイハットVH-14Dは、マルチ・エレメント・センサーを採用。このシステムによって、叩く場所を認識する打点位置検出性能や、ダイナミクス(音の強弱)の検出精度が大幅に向上しました。パッドを叩いたときの強弱や打撃間隔、場所などのさまざまな演奏情報を、独自の高速デジタル通信技術により音源モジュールに伝達することで、高速レスポンスを叶えています。

多彩な演奏方法を表現できるようになったライド・シンバル

マルチ・エレメント・センサーの中には、静電容量タッチ方式のミュート・センサーも採用。ボウ部分にタッチしてのミュートや、ミュートしながら叩くことにも対応します。タッチ・ミュートができるようになったことで、より自然なミュート奏法を可能にしました。またボウ部分の叩く位置による細かな音色の変化やベルの繊細な叩き方など、アコースティック・ドラムのライド・シンバルを思わせるような表現力を実現しています。

打面に手を置いた状態でのリム・ショットを実現したスネア

デジタル・ライドと同じように、静電容量タッチ方式のクロス・スティック・センサーにより、アコースティック・スネアと同じ叩き方でリム・ショットが可能になりました。リムにスティックを当てる深さも検知するようになったので、演奏がダイレクトにサウンドへ反映されます。

また2024年秋に登場したデジタル・スネアPD-14DSXは、形状も新設計でさらに進化。リム部分を浅くしたことで、アコースティック・スネアのリム・ショットに打感がより近づきました。また、スナッピーのON/OFFを切り替えられるストレイナーを搭載。スナッピーの張り具合を調節できるように、ストレイナー・ノブも採用しています。そのデザインと演奏感にはきっと驚かされるはずです。なおこのPD-14DSXは、フラッグシップ音源モジュールV71との組み合わせで機能を最大限に発揮します。

叩く強さやペダル・ワークをさらに正確に検出するハイハット

VH-14Dは、CY-18DRやPD-140DS、PD-14DSXと同様に高解像度のセンサーを搭載した二枚構造のV-Hi-Hatです。パッドも従来のハイハットより薄くなったので、より自然な打感を実現しつつ、叩いた時の強さや位置、ペダル・ワークを精度高く検出します。フット・スプラッシュの自然な表現はもちろん、手のひらのタッチでミュートすることもできます。さらに、ペダルの踏む強さでもハイハットの鳴り方が変化。クローズした状態からより強く踏み込めば、さらにタイトなサウンドを鳴らすことも可能です。ただし、このハイハットはセッティングの際のトップ・シンバルやボトム・シンバルの調整や、デジタル・ケーブルで接続した後の音源モジュールでのオフセット設定が非常に重要です。取扱説明書やセットアップ・ガイドなどを参考に、ご確認ください。

ドラム演奏においてニュアンス感や演奏感が非常に重要となるスネア、ライド、ハイハットのデジタル・パッドへの進化で、V-Drumsの表現力は、次のステージへ。