- 電子ドラム AtoZ

- お悩みから探す

- 電子ドラムに興味があるんだけど、種類がいっぱいあってよくわからない・・・

PROBLEMお悩みから探す

使い方のお悩み

電子ドラムに興味があるんだけど、種類がいっぱいあってよくわからない・・・

自宅で電子ドラムを叩きたいです。でも楽器屋さんとかネットで検索するとメーカーもモデルも色々あって、何がいいのか、モデルによってどんな違いがあるのかがよく分かりません。どんな違いがあるのか教えてください。

ANSWER

電子ドラムには音源モジュールやパッドの種類が数多くあり、その組み合わせによって表現力や演奏感、使用に適した場面などが変わります。演奏スタイルや目的に応じて、使いやすい電子ドラムも異なります。事前に少し違いを調べたうえで、実際に試せる楽器屋さんで叩いてみるのが一番分かりやすいですよ!

2025.07.25

電子ドラムにおける、音質や打感の違いのお話

ローランドの電子ドラムには多くのモデルがあり、音質や打感には大きな違いがあります。

電子ドラムの「音質」や「打感」に関する主な違いやポイントを分かりやすく解説します。

音源モジュールの性能

電子ドラムの「音質」は、主に音源モジュールで決まります。上位モデルになるほど、内蔵音色の解像度が高く、リアルなドラム・サウンドを鳴らすことができます。音のリアルさや表現力、カスタマイズ機能や拡張性が音源モジュールによって異なります。

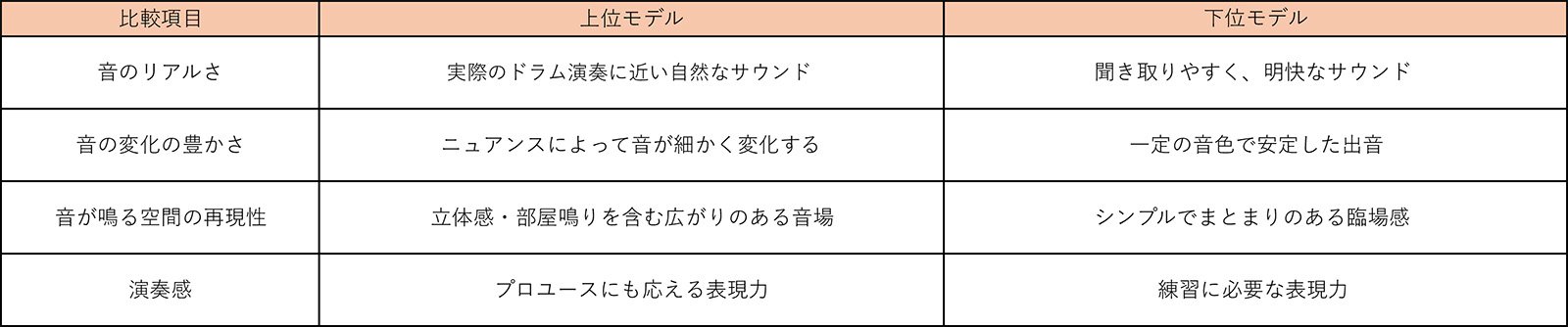

音源モジュールごとの音の違いを簡単にまとめたものが以下の表です。

エントリー・モデルは、演奏に必要かつ基本的なドラム・サウンドを搭載しており、シンプルかつ聞き馴染みのある音色が特徴です。

叩いた音に対してのレスポンスも良く、練習に適しているといえるでしょう。

一方ハイエンド・モデルになると、サウンドの変化がより多彩になります。演奏するドラマーによって出音も変わってくる様は、まるでアコースティック・ドラムを演奏しているかのような感覚をもたらしてくれます。

音の表現力

電子ドラムにおける「表現力」とは、演奏者のタッチやニュアンスに対して、どれだけ自然かつ豊かに、繊細に反応して音が変化するか、という要素です。具体的には、叩く強さによって音が変化する「ダイナミクス」の解像度の高さや、叩く場所によって音が変化する「打点位置検出」機能などによって、より豊かな表現力を持つドラム・キットになります。

エントリー・モデルは、叩く強さによって音の強弱が表現できますし、アタックのはっきしりした音によって、リズムの確認をしやすい点が特徴です。シンバル・チョークにも対応しているので、演奏の幅が広がるでしょう。

ミドル~ハイエンド・モデルは、強弱や叩いている場所による音色変化がより繊細に表現されたり、ゴースト・ノートやロールといった奏法にも滑らかに反応したりするようになります。上位モデルになるほど、その精度が高まっていくといえます。

その他にもローランドV-Drums最上位モデルのV71は、クローズド・リム・ショットが、アコースティック・ドラムと全く同じ奏法で表現できるという特性をもっています。このような表現力を持つドラム・キットでは、スネアのリム・ショットやシンバル・チョーク、ライド・シンバルのカップをより正確に演奏することができます。

なお、ローランドのV-Drumsは、すべてのモデルでシンバル・チョークが可能です。

打感の違い

電子ドラムは、主にラバー、メッシュ、シリコンといった素材でパッドが形成されています。ラバー・パッドはその名の通り、ゴムでできたパッドで幅広い電子ドラムに使われています。またシリコン・パッドは静粛性の高さに加えて、自然な打感を得られるパッドです。メッシュ・パッドは打面が繊維素材で織られたメッシュになっていて、張り具合を調節したり、叩く位置によって打感が変わったりします。この3種類のパッドの特徴をご紹介します。

ラバー・パッド

▼特徴とメリット:

- 多くのエントリー・モデルに採用されているスタンダードな素材。

- シンプルな構造で耐久性があり、メンテナンスもしやすく扱いやすい。

- タッチがしっかりしていて、ドラムらしい「打感」を感じられる。

- 打感が明確で、ストロークの練習に向いている。

- 打撃音はやや大きめだが、しっかりとした音が返ってくるため練習に集中しやすい。

▼気をつけたい点:

- 打感がやや硬く、アコースティック・ドラムに比べると反発が強い。演奏感に違いがあるため、最初は感触に慣れる必要がある。

- 打撃音が大きめで、スティックが当たる音が響きやすい。集合住宅などでは、設置場所や置き方に配慮や工夫が必要。

- ドラム・スティックの当たる角度によっては、滑って跳ね返り方が変化することがある。

シリコン・パッド

▼特徴とメリット:

- 特殊なシリコン素材で作られており、自然な打感と静音性のバランスが取れている。

- 表面がやや柔らかく、指先や手首への衝撃を和らげる。

- 打感の均一性が高く、どこを叩いても安定したレスポンスが得られる。

- 静音性に優れており、非常にスムーズな演奏が可能。

- クッション性が高く、快適な練習環境をサポート。

- 極めて静かで、スティックの当たり方によるニュアンスも表現しやすい。

▼気をつけたい点:

- 一体構造で作られているため、打面の硬さを調節することはできない。打感を気に入るかどうかが選ぶポイントになる。

- 静音性と演奏性を高いレベルで両立している分上位モデルに搭載されることが多く、ドラム・セットの価格も高め。

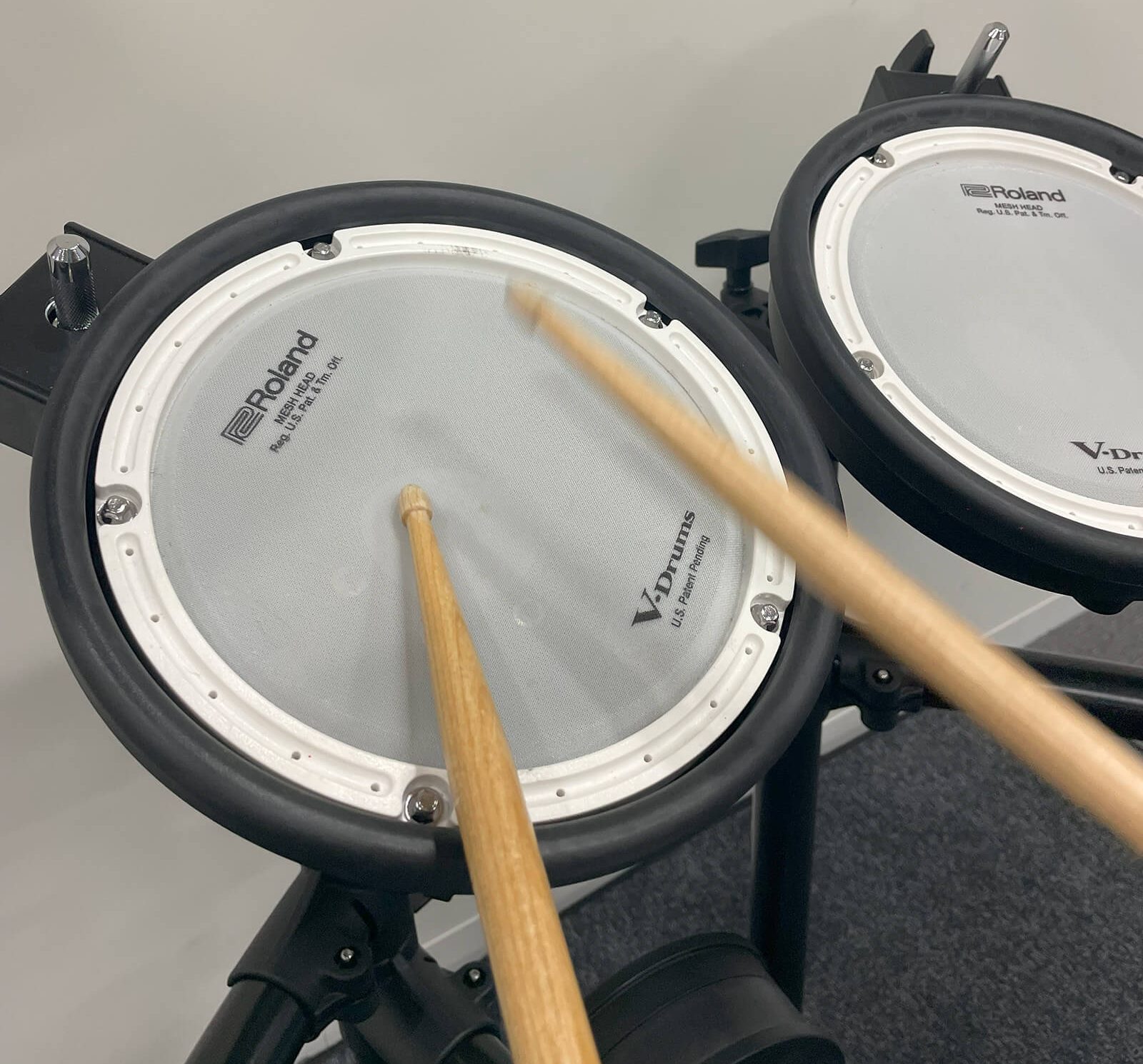

メッシュ・パッド

▼特徴とメリット:

- 繊維素材を網目状に織って生成されていて、アコースティック・ドラムに近い跳ね返り。

- 張り具合の調整が可能で、好みの打感にカスタマイズしやすい。

- 静音性が高く、住宅環境でも使いやすい。

- 長時間の練習でも手や腕への負担が少ない。

- 打撃音は控えめで、マンションや夜間の練習にも適している。

▼気をつけたい点:

- テンションの調整によって好みに近づけられるが、強く叩いた場合人によっては跳ねすぎると感じることも。

- 様々なメーカーがメッシュ・ヘッドを発売しているため、耐久性や打感はそれぞれで異なる。

それぞれの素材の特徴を簡潔にまとめると、以下のようになります。

電子ドラムには音源モジュールやパッドの種類が数多くあり、その組み合わせによって表現力や演奏感、使用に適した場面などが変わってくるということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

皆さんの演奏スタイルや目的に応じて、使いやすい電子ドラムが見つかるでしょう。全国の楽器店でも試奏することができますので、実際に試していただくのもひとつの手段です。「使い方によって活かせる良さ」や「選びやすくなる特徴」などを知っていただき、ぜひご自身に合う1台を見つけてください。