- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- 誰もが“はじめて”からスタート vol,4

誰もが“はじめて”からスタート vol,4

2025.07.25

誰もが“はじめて”からスタート

プロが語る、最初の練習メニューとは?

一流ドラマーとして活躍する人たちも、スタート地点は初心者でした。そんな彼ら・彼女たちは、どんなふうに最初の一歩を踏み出し、どうやってスキルを磨いていったのでしょうか?

この企画では、プロ・ドラマーへのインタビューを通じて、初心者にも取り入れやすい練習方法や心構えを掘り下げていきます。ドラムを始めたばかりのあなたにこそ届けたい、実践的なアドバイスが満載です!

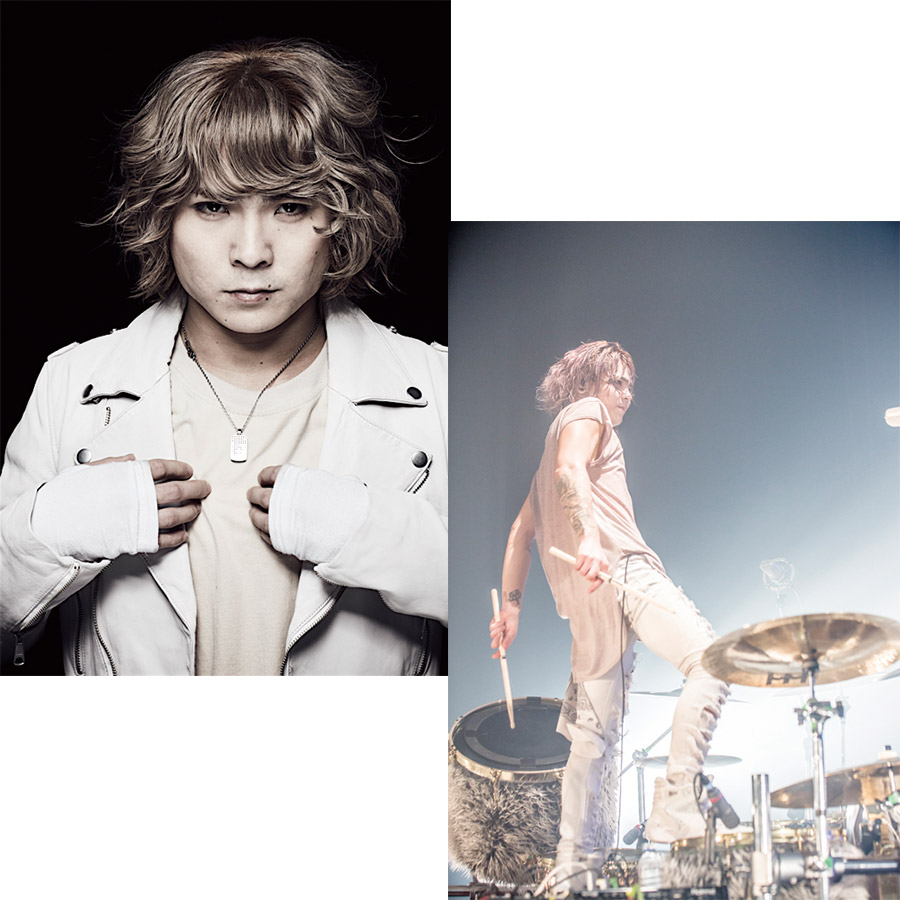

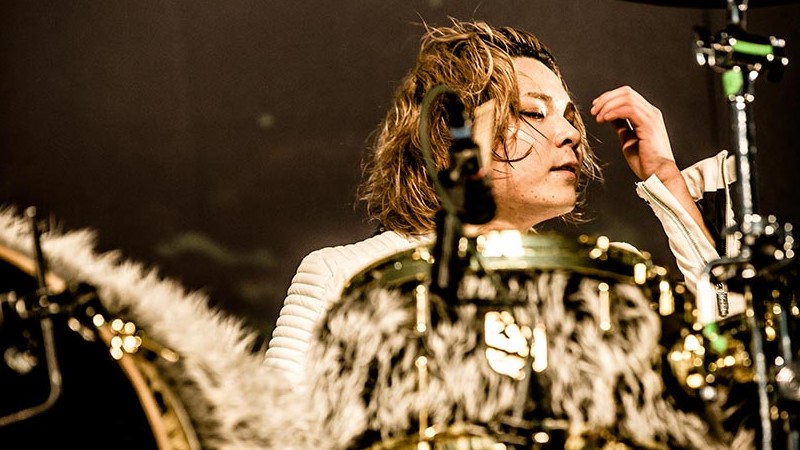

Case.09 [Tatsuya(Crossfaith)]

Case.09は、実力・人気ともに世界的評価を受ける若手ドラマー、Crossfaithの「Tatsuya」さん。1990年8月23日、大阪府生まれ。5歳の頃にパーカッションに触れたのをきっかけに音楽の道へ進み、幼少期にRed Hot Chili PeppersのChad Smithから影響を受けてドラムを始めました。同時にドラムスクールにも通い始め、2008年、わずか16歳でCrossfaithを結成。

その後、バンドは世界約40カ国におよぶワールドツアーを成功させ、Download Festival、Reading & Leeds Festival、Hellfest、Soundwaveといった世界有数の大型フェスでメインステージを務めるまでに成長。TatsuyaさんはCrossfaithの活動にとどまらず、栄喜(SIAM SHADE)、黒夢、YOASOBIなどのアーティストともレコーディングやライブで共演するなど、サポート・ドラマーやゲストとしても高い評価を受け、幅広く活躍中です。

大事なのはイメージ力

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

Tatsuya – ドラムを叩き始めたのは確か8歳ぐらいの頃だったはず。家で兄貴と一緒にMTVを見ていたらちょうどRed Hot Chili PeppersのスレインキャッスルでのLIVEビデオが流れて、一瞬でChad Smithの繰り出すグルーヴにノックアウトされました。そして自分にはどの楽器よりもドラムが1番クールで派手だと感じたので、『俺もあんな凄いドラマーになる』と思ったのがキッカケでした。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

Tatsuya – 始めた頃はひたすら自分の好きなドラマーの動きを完璧に真似て、色々なリズムを身体にしみ込ませていました。これは後になって良かったと思ったことだけど、たくさんのアーティストのアルバム1枚、つまり全曲叩けるようになるまで繰り返し聴いて練習することで、本当に様々なスタイルや演奏法、表現が身に付くと思いました。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

Tatsuya – 練習法はたくさんあるだろうけど、大事なのはイメージ力だと思う。というのも曲を聴いてみて、どこをどういう風に叩いてるからこんな音が出てる。と脳内でイメージすることで始めはゆっくりでも徐々に慣れていき、上手く叩けるようになるよ!

まとめ

幼い頃、世界的ドラマーであるChad Smithのグルーヴに感銘を受け、ドラムを始めたTatsuyaさん。その時に抱いた夢を実現させるかのように、16歳でCrossfaithを立ち上げ、今では日本国内にとどまらず、世界を舞台に活躍するドラマーとなりました。

そんなTatsuyaさんがすすめるのは「イメージ・トレーニング」。頭の中でプレイを思い描く練習法です。最初はなかなか鮮明にイメージできないかもしれませんが、好きなアーティストのライブ映像を観ながら取り組んでみると感覚がつかめてくるはずです。さらに、さまざまなドラマーのスタイルを真似て叩いてみることも、スキル・アップには欠かせない重要なアプローチ。ぜひ、日々の練習に取り入れてみてください。

Case.10 [松下マサナオ(Yasei Collective)]

Case.10は、プロ・ドラマー界隈でも大きな注目を集めている「松下マサナオ」さん。17歳でドラムを始め、アメリカで2年間の修行を経験した後、2009年に自身のバンド「Yasei Collective」を結成。FUJI ROCK FESTIVALへの出演や、NEW PONTA BOXとの異色ツイン・ドラム・セッション、ピエール中野氏のソロプロジェクト『Chaotic Vibes Orchestra』への参加など、多方面で活躍しています。

また、様々なセッション・バンドにも積極的に関わり、2016年にはマーク・ジュリアナとの 対談を実現。さらに、ベニー・グレブの初来日公演ではオープニング・アクトに選ばれるなど、その実力と表現力に期待が寄せられる注目のドラマーです。

自分で気付いて修正していく過程が大切

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

松下 – 高校一年生のときにギターをやってみたんですが、難しすぎたのですぐやめて、たまたま親戚の兄ちゃんが持ってたドラムを叩いてみたらスッゴク楽しくて。これならやれるぞって思って軽音部に入ってからは一日中叩いてましたね。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

松下 – 当時、スカコアやビジュアル系や、ミクスチャーとかもう全盛期で、その中のお気に入りのバンドの完コピしかやってなかったです。なんにも分からずとにかくマネ。けど今みたいにYouTubeとかないのでTV録画して一時停止と再生繰り返して、あー、こうやってるのか!と。。。おかげで視力も落ちました。地元のJAZZCLUBに行くようになってからはルーディメントを練習するようになりましたが、それまではとにかく完コピのみが道って感じでした!

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

松下 – 完コピ!YouTubeあるし笑。情報があふれてる時代だからこそ、これがやりたい!って思ったら自分を信じて続けてみてほしいです。たとえそれが間違っていたとしても、自分で気付いて修正かけてく過程が大切かと。僕はラッキーで、始めた当初から素晴らしいドラマーに直接会う事が出来て、指導もしてもらえた。だからと言ってはなんですが、自分を信じてひとしきりやってみて、それでもダメだったら誰かに師事してみるのも良いと思います。始めっからせんせ〜い!ってのは俺はあまり好きではないかな。

まとめ

現代の情報社会だからこそ、松下さんは“完コピ”のためにデジタル機器を積極的に活用すべきだと語ってくれました。昔はテレビ録画を巻き戻しながら繰り返し見るしか手段がなかったことを思えば、今の練習環境は格段に恵まれていますよね。

そんな中で松下さんが特に強調していたのは、「自分を信じてやり続けること」、そして「間違いに自分で気づき、修正していくプロセスの重要性」。これは、自分らしいスタイルを大切にする松下さんならではの重みのあるメッセージだと感じます。

完璧を目指すのではなく、まずは自分自身を信頼すること。失敗を恐れず、前向きに練習を続けていけば、きっと成長につながるはずです。

Case.11 [リアド偉武(Alexandros)]

Case.11に登場するのは、ヴァイオリンを取り入れた5人組ロックバンド・BIGMAMAのドラマーを経て、現在はAlexandrosのドラマーとして数々の大舞台を経験してきたリアド偉武さんにご登場いただきます。

ゆっくりなテンポで頭で理解

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

リアド – 小学生の頃に鼓笛隊で小太鼓をやってみたりと、子供心になんとなくドラムに対して憧れを持っていました。高校に入って、サッカーをやめて何か新しい事をしようかと考えてた時に、先輩や同級生にドラムを叩ける人がいて真似して始めました。BIGMAMAを組んだのもその時期です。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

リアド – とにかく好きなバンドの曲を耳コピして楽しんでました。洋邦共に早いビートのメロコアバンドが多かったです。Green Dayはビートがシンプルなものが多く、初心者向きだよとオススメされてよく練習したのを覚えています。基本的に独学で、自分の好きなドラマーのDVDと、基礎練習メニューが書いてある教則本などを買って練習してました。この時期に家での練習用にエレドラを買いました。生ドラムとエレドラの違いや魅力をそれぞれ頭や体で理解することが練習の上でも大事だと思います。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

リアド – 難しいパターンやフレーズは、とにかくゆっくりなテンポで頭で理解しながら練習する事。その際自分なりの方法で紙なりiPadなりで図式化する事がオススメです。正式な記号でなくても良いです。簡単なリズムを紙の上にかいて理解できれば、バンドで演奏する際にもアプローチが広がって表現力が上がります。

まとめ

リズムを“見える化”することで表現力を高める方法を教えてくれたリアドさん。そのためにも、教則本を使った基礎練習を継続することは、とても効果的なアプローチだと言えるでしょう。加えて、自分の好きなバンドの曲をコピーして、楽しみながら演奏することも大切です。これは多くのドラマーたちが実践している王道の練習法でもあります。「好きこそ物の上手なれ」。まずはドラムの楽しさを体感してみましょう!