- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- 誰もが“はじめて”からスタート vol,3

誰もが“はじめて”からスタート vol,3

2025.07.25

誰もが“はじめて”からスタート

プロが語る、最初の練習メニューとは?

一流ドラマーとして活躍する人たちも、スタート地点は初心者でした。そんな彼ら・彼女たちは、どんなふうに最初の一歩を踏み出し、どうやってスキルを磨いていったのでしょうか?

この企画では、プロドラマーへのインタビューを通じて、初心者にも取り入れやすい練習方法や心構えを掘り下げていきます。ドラムを始めたばかりのあなたにこそ届けたい、実践的なアドバイスが満載です!

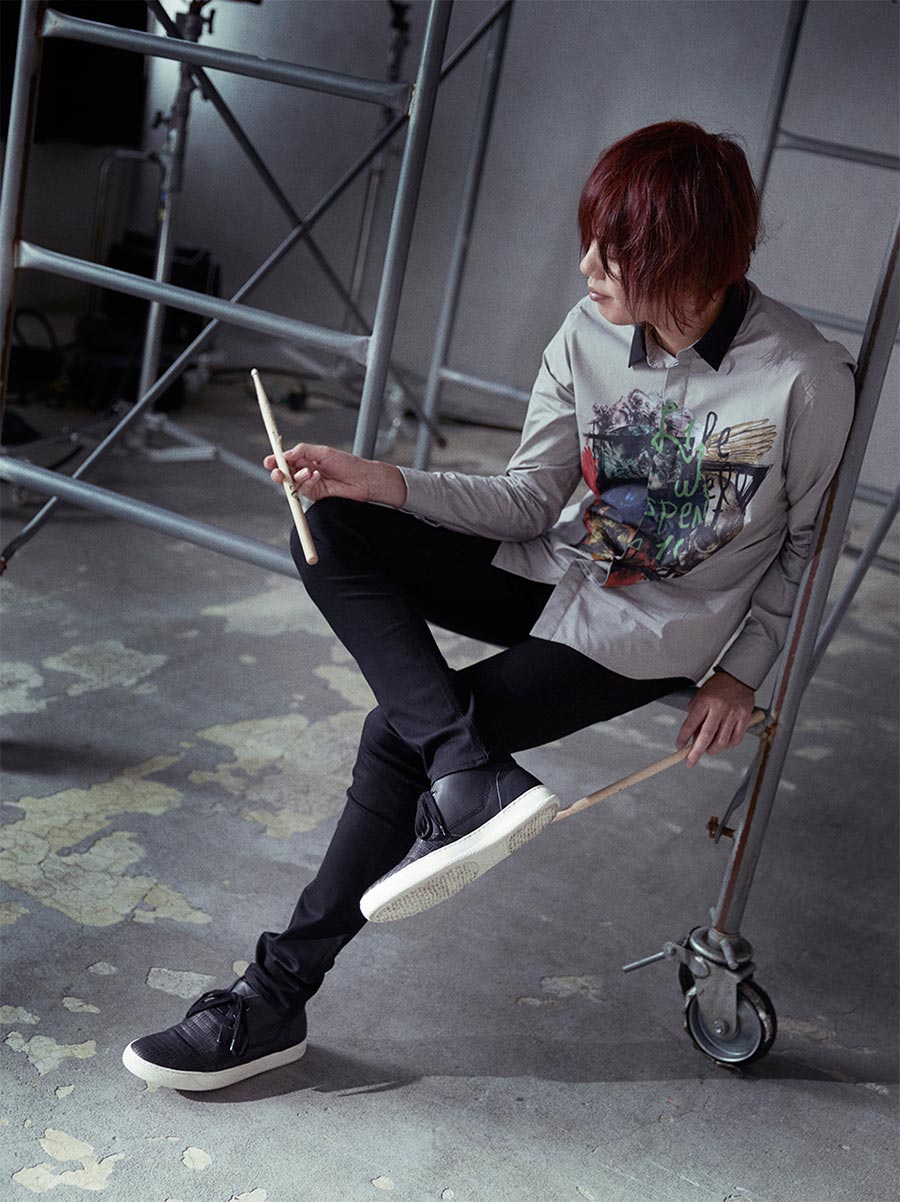

Case.06 [ナオミチ(KNOCK OUT MONKEY)]

Case.06では、神戸発の4人組ロックバンド・KNOCK OUT MONKEYでドラムを担当している「ナオミチ」さんにインタビュー。ライブハウスを活動の拠点としながら、勢力的にパフォーマンスを展開しています。

KNOCK OUT MONKEYは、ラウド、レゲエ、ヒップホップ、メタル、エモなど多彩なジャンルをミックスし、激しさの中にも耳に残るキャッチーさを備えたサウンドが特徴。また、楽曲ごとに自在に表情を変える展開、日本語のリリックを重視した熱量の高いヴォーカルが聴く者の心を揺さぶります。

プラスチックのシンバルが割れるぐらいひたすら叩いてた

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

ナオミチ – 中学2年の頃、ドラムを叩いていた1つ上の先輩にX JAPANのVHSを借りてYOSHIKIさんのドラミングにもの凄い衝撃を受け、次の日にその先輩の家に行き「ドラムめちゃめちゃヤバかったんですけど!」と感想を言ったら、先輩が「お前もドラムやってみる?教えたるで!」と言ってくれて、基本の”ドンタンドドタン”の8ビートを教えてもらったのが始まりです。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

ナオミチ – 消音パッドのトレーニングドラムセットを買って、好きなCDを爆音でかけてひたすら叩いてました。プラスチックのシンバルが割れるぐらい(笑)少し叩けるようになってからいろんなコピーバンドに参加したのですが、バンドを始めてからは常にスタジオ練習があったので個人練習は一切していませんでした。あの頃からしっかり基礎をやっておけば、、、と後悔しています(泣)

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

ナオミチ – スティックなしでどこでもできる練習です。座った状態で手を膝に置いて、右手で膝を叩く→左足で地面を踏む→左手で膝を叩く→右足で地面を踏む[右手(R)→左足(L)→左手(L)→右足(R)]、を繰り返します※。まずは、一つ一つの動作をゆっくり練習して、体が覚えたら好きな音楽に合わせたりテンポをあげてみてください。1日5分毎日継続してやると、2週間程でかなりの成果を感じることができるのでおすすめです

※右手(R)→左足(L)→左手(L)→右足(R)を繰り返す

これは「フォーウェイ・インディペンデンス」と呼ばれる、ドラムの基本トレーニングの一つです。手足の動きを滑らかにし、コントロール力を高めるための練習方法で、両手両足を交互に使ったり、ナオミチさんのように右手&右足→左手&左足のように順番を決めて動かすなど、バリエーションも豊富です。

両手と両足の交互

右側の手足 ↔ 左側の手足

左手+右足 ↔ 右手+左足 …など

こうしたトレーニングを繰り返すことで、体が動きを覚え、手足の独立性が高まっていきます。その結果、より複雑なビートやパターンもスムーズに叩けるようになります。

また、手足をバラバラに動かせるようになるだけでなく、「両手同時」「手と足の同時打ち」のタイミングがそろうようになり、音に一体感が生まれます(初心者のうちはこの同時打ちが特に難しいポイントです)。地味で単調に思えるかもしれませんが、こういった基礎練習こそがドラム上達のカギ。続けるかどうかで、プレイヤーとしての実力に大きな差が出てくるはずです!

まとめ

ナオミチさんは、好きな楽曲を繰り返し演奏することで、自然とドラミングの動きを体に染み込ませていったんですね。紹介されていたフォーウェイ・インディペンデンスの練習も、急がず少しずつでも継続していくことが大事です。

「ドラムって、手足をバラバラに動かすのが大変そう…」と思う方も多いかもしれませんが、よく考えると人は普段から手足を別々に動かして歩いています。赤ちゃんが徐々に歩けるようになるように、ドラムの動きも繰り返すうちに自然と体が覚えていくんです。

体にリズムと動きを定着させるには、とにかく反復練習の積み重ねが効果的。焦らずコツコツ取り組むことが、上達への一番の近道です。

Case.07 [神宮司治]

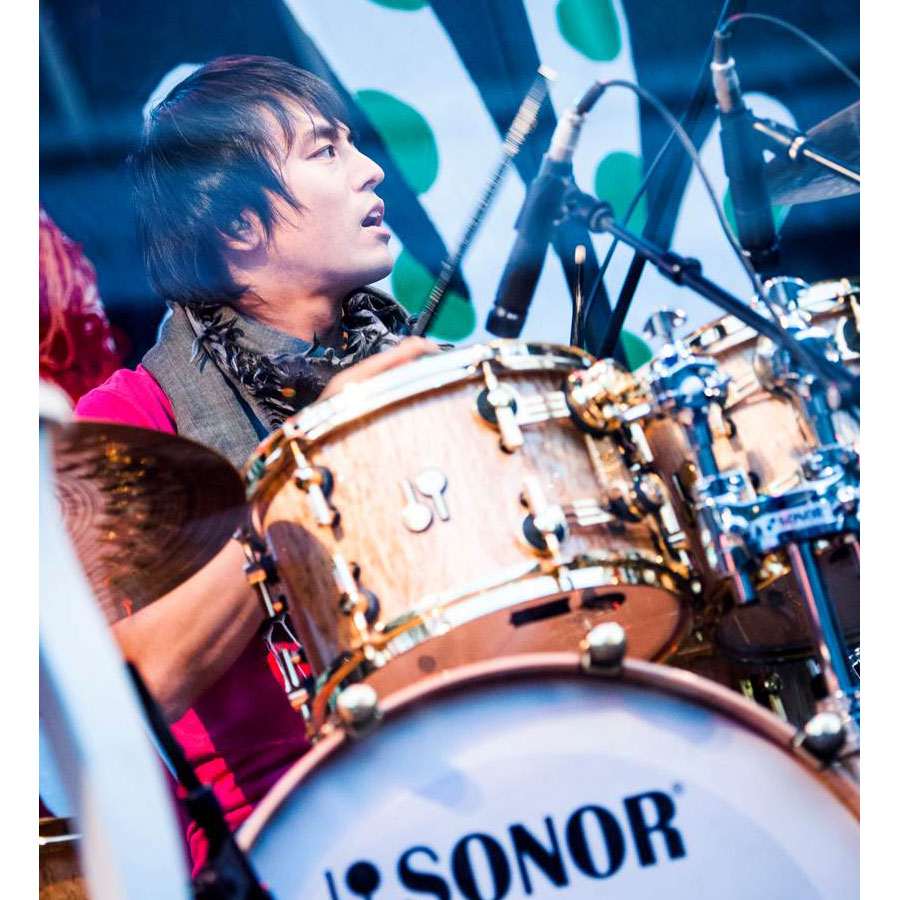

Case.07は、レミオロメンのドラマー・神宮司治さんにインタビュー。レミオロメンは、2000年12月に小学校時代からの同級生3人によって結成され、2003年3月に1stミニアルバム『フェスタ』でデビュー。数々の名曲を世に送り出し、3ピースバンドとして独自の存在感を築いてきました。

中でも、2004年3月発売の3rdシングル『3月9日』や、2005年11月リリースの8thシングル『粉雪』は、今なお幅広い世代に愛され続けている代表曲です。2009年には、バンドにとって特別な日である3月9日に初のベストアルバム『レミオベスト』をリリースし、大きな話題を呼びました。

2012年2月からは活動休止中のレミオロメンですが、神宮司さんは現在も音楽の現場で活躍。自身がプロデュースする“Happy Session”をはじめ、ドラムクリニックやライブのサポート、さらにはサウンドアドバイザーとしてバンド指導を行うなど多岐にわたる活動を展開中です。また、オリーブオイルソムリエの資格も取得し、音楽の枠にとらわれず活躍の場を広げています。

8ビートを叩けるようになった時の喜びは大きかった

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

神宮司 – 出会いは中学1年生の頃で、兄が高校でドラムを始め、家にドラムセットがあったのがキッカケでした。なにやら見慣れないものが家に来て、兄と一緒に組み立てたのを覚えています。最初は全ての楽器がバラバラでヘッドも張られていない状態だったので、本を見て試行錯誤しながら組み立てていましたね(笑) でもできあがっていくにつれ、ドキドキワクワク感が半端なかったです!そして実際に叩いてみた時の衝撃!!音にも驚きましたが、両手両足が別の動きをしなければいけない、、、ペダルも初めてで意味わからないし、、、ここまで自分の体が思い通りに動かないものなのかとショックを受けました。何だろうな、この「イーーーーッ!!」ってなる感じ?多分みなさん経験があると思います(笑) 今でも難しいフレーズを練習するときにはなりますけどねw これから始める方はぜひそれを楽しんで下さい!

兄に教わりながら最初に覚えたのが8ビートでした。これが中1の少年にはかなりの難関でした。両手両足別々に練習して「ドンタンドドタン」と声に出して、たまに「イーーーッ!!」となりながら30分位ですかね。やっとの思いで何とか叩けるようになりました。物覚えは良くなかったと思います。。。それだけに、8ビートを叩けるようになった時の喜びは大きかったですね。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

神宮司 – その当時バンドも組んでいませんでしたし、誰かと練習することもなかったので、好きな曲を耳コピして何とかかんとか真似て叩いていました。とにかく何でも良いので叩いていたら楽しかったんです。昨日できなかったことが次の日にはできるようになっていたり、自分が少しずつですが成長していることを感じられたのが嬉しかったですね。

今もそうですが、元々凝り性だったので、かなりマニアックに自分のプレイを分析していたかもしれません。当時の練習方法の一つになりますが、ハイハットとバスドラ、ハイハットとスネア、これらのタイミングをバッチリ合わせたいと思い、シンプルな8ビートをテンポ60で1時間とかずーっと意識して叩いていました。「今のはバッチリ、あー今のはちょっとズレたな」とか考えながら(笑) 細かすぎてほとんど分からないんじゃないかなと思うことですが、こういったことの積み重ねが良いグルーヴを生み出す要因の1つになると思います。自分が叩きたいタイミングでしっかりと叩ける技術を身につけるということですね。

今でも基礎練習は大事にしていて、テンポ40の1つ打ちをじっくり練習※しています。早いプレイも細かく見れば1つ打ちが早くなっているだけですからね。早いテンポでは誤魔化せますが、ゆっくりだと粗が目立ちますから(笑) ゆっくりのテンポでしっかり叩けるようになれば、自ずと早いテンポでも叩けるようになっていきます。自分に厳しく!!(笑)

8ビートが叩ければ世の中ほとんどの曲が叩けます。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

神宮司 – ひとつとか難しいです!!(笑) ですが、僕も練習している方法で初心者の方でも気軽にできる練習方法があります。

好きなCDや携帯に入っている音楽、ラジオなど何でも良いのですが、いろんな音楽をシャッフルで再生して、それに合わせて叩くという練習方法です。「いやいや待て待て神宮司!!それは難しいだろ(笑)」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。これは曲をコピーするのではなく、グルーヴ感を鍛える練習になります。こんなことを言うと語弊があるかもしれませんが、8ビートが叩ければ世の中のほとんどの曲が叩けます。レミオロメンなんて正にそうですから(笑) フィルインや決め事などは無視して、曲の雰囲気を感じながら、最初から最後まで8ビートだけで演奏するんです。(余裕があればパターンを真似るのももちろんOK)単に8ビートと言っても、テンポやニュアンスはさまざまです。軽快で明るいものもあれば、ズッシリと重たい雰囲気、淡々としたものなど、意識すればするほど多くのものを感じられるはずです。ドラマーから生み出されるグルーヴは、音楽全体に大きな影響を与えます。音楽の中でのドラムの役割、影響力、楽しみを存分に感じながら練習してみてください!ドラムの魅力をさらに感じられると思います!

※シングル・ストローク(1つ打ち)を丁寧に練習

「1つ打ち」とは、スティックを1回振って1回だけ打面を叩く奏法で、ドラムの最も基本的なテクニックです。ドラマーの間では、スティックを振る動作そのものを“ストローク”と呼び、この1打ずつ交互に叩く奏法は「シングル・ストローク」として知られています。

この練習では、左右の手を交互に使ってスネア(または練習パッド)を叩き続けます。神宮司さんが推奨するテンポ40はかなりスローな設定なので、実際にやってみると左右の音の違いやクセがよくわかります(笑)。

テンポが遅い分、肩や腕、手首の動きに意識を向けやすくなり、「力の抜き加減ってこういうことかも」といった発見が生まれやすくなります。繰り返す中で少しずつ感覚が掴めてきて、フォームや奏法の理解も深まっていくはず。毎日少しでも継続すれば、自然と正しい叩き方が身についてくるでしょう。

まとめ

お気に入りの曲を耳で覚えて真似して叩いてみる、ハイハットとバスドラム、あるいはハイハットとスネアをピタッと同時に鳴らす、シンプルな8ビートを一定のテンポでひたすら繰り返す――どれも、ドラムを始めたばかりの頃に誰もが通る基本的な練習内容です。「8ビートの表情は無限」と言われるのも納得ですね。さまざまなニュアンスで8ビートを叩けるようになると、「この人うまいな」と一目置かれるドラマーになれるはずです。

一見地味で根気が必要な練習を、神宮司さんが続けてこられたのは、もちろん「ドラムが好き」という気持ちがあったからこそ。そして何より、できないことをできるようになりたい ⇒ 練習する ⇒ 叩けるようになる ⇒ うれしい! ⇒ また次を目指して練習する――という、ポジティブなサイクルが良い形で回っていたのだと思います。

どんな楽器でも「楽しく演奏してこそ」が本質ですが、楽しむにはやっぱり努力が必要。その努力も「どうせなら楽しくやろう!」という気持ちで取り組むことが、上達のカギになるのではないでしょうか。

Case.08 [山葵(和楽器バンド)]

Case.08に登場するのは、国内外問わず高い人気を誇る「和楽器バンド」でドラムを担当している山葵さん。中国生まれ岡山育ちで、ニコニコ動画の“演奏してみた”カテゴリでは圧倒的な支持を集める実力派ドラマーです。15歳でドラムを始めて以来、ロックやポップスだけでなく、ダンスパフォーマンスや演劇との共演、レコーディングなど、ジャンルを超えて活躍の場を広げています。

バンド内では最年少ながら、安定したテクニックで存在感を発揮。特に高速ツーバスによるプレイは、ベーシスト・黒流さんとの緻密なコンビネーションによって、和楽器バンドならではの魅力のひとつとしてファンの間でもよく知られています。

一番大事にしていることが「歌心」

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

山葵 – 中学3年生の終わり頃、学校のブラスバンド部の演奏を観た時ドラムに釘付けになって、同時期にメタル好きな友人に激しい音楽を教えてもらいカッコいい!と心が震えました。そこからドラムにシンパシーを感じ、始めて間もないくせにプロになってやる!と決意しました。(笑)その後高校に入学して間もなく、早く上達したいと思いドラム教室に通い始めました。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

山葵 – 最初は右も左もわからないので、好きなバンドのバンドスコアを買ってひたすらドラムをコピーしてました。割と早い段階で教えを受けるようになったので、そこから基本的なリズムパターンや、手足のダウンアップ奏法、チェンジアップ、手足のコンビネーション練習などをよくやっていました。あとは当時メタルが好きだったので、ツインペダルを買ってからはドコドコとツーバスの練習に励んでました。

今思えば稚拙な演奏でしたけど、出来ることが増えることで好きな曲が叩けるようになることがとにかく楽しかったので、その頃はあまり練習が辛かったという記憶はありません。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

山葵 – これは口酸っぱく師匠に言われたことでもあるんですが、僕がドラムを演奏する上で一番大事にしていることが「歌心」です。早いフレーズはテンポを落としても良いので、自分の演奏するフレーズは必ず口で歌えるようにしてください。スネアを「タン」、バスドラムを「ドン」、ハイハットを「チッ」というように、言葉に当てはめて歌ってみてください。自分の演奏を歌えるということは、そのフレーズを頭で理解し心で感じられているということで、それができないと音楽ではなくただ手足を動かすゲームになってしまいます。それでは人の心を動かすノリノリでカッコいい演奏はできません。上手いドラマーはみんな口ドラムが上手いんですよ(笑)

まとめ

練習を重ねることで少しずつできることが増えていく──その実感が喜びにつながり、さらに練習を続けたいという原動力になっていったという山葵さん。

「まずは自分自身がリズムをしっかりと感じられなければ、聴く人の心には届かない」。そんな思いから、彼が取り入れているのが、フレーズを叩く前にまず言葉にしてみるという練習法です。演奏する内容を理解し、心でも感じられるようになることで、自分のプレイを“歌う”ように表現できるようになります。

このトレーニングはドラムセットが手元になくてもできるので、今すぐにでも始められるのが大きな魅力。地道ですが、非常に効果的なアプローチです。