- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- 誰もが“はじめて”からスタート vol,2

誰もが“はじめて”からスタート vol,2

2025.07.25

誰もが“はじめて”からスタート

プロが語る、最初の練習メニューとは?

一流ドラマーとして活躍する人たちも、スタート地点は初心者でした。そんな彼ら・彼女たちは、どんなふうに最初の一歩を踏み出し、どうやってスキルを磨いていったのでしょうか?

この企画では、プロドラマーへのインタビューを通じて、初心者にも取り入れやすい練習方法や心構えを掘り下げていきます。ドラムを始めたばかりのあなたにこそ届けたい、実践的なアドバイスが満載です!

Case.04 [ユウイチ(Civilian Skunk)]

Case.04は、沖縄発のバンド Civilian Skunk(シベリアンスカンク) のドラマー、ユウイチさんのインタビュー。バンドは中学時代の出会いをきっかけに結成され、2012年に18歳でメジャーデビューを果たします。映画やアニメ、テレビ番組の主題歌・エンディングにも起用され、MVは公開1か月で40万再生を記録。現在は日本と台湾を中心にライブを展開中で、ユウイチさんはその土台を支える重要な存在となっています。

出会ったのは中学1年

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

ユウイチ – ドラムに出会ったのは中学1年の頃。今のバンドを結成する際に

ドラムだけが余っていたのでやることになりました。最初はドラムって言葉すらも分からなかったのですが(笑)バンドを結成してみんなで音を出すようになってからドラムって楽しい‼と思いドラムを始めました。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

ユウイチ – 始めた頃は練習方法なんて分からず、初めてコピーしたMONGOL800の”小さな恋のうた”ばかり叩いてました(笑)また当時は運動部に所属していてそこがメインでバンドは遊びだったので特に練習もしていませんでした。。。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

ユウイチ – 自分が今オススメしたい練習方法はクリックの”ピッ”となる場所を裏に感じる練習です!※ルーディメンツ等は様々な教本やサイト等で紹介されていると思うので、そこに中々載ってないこの練習をオススメします!これは難易度が高めだと思いますが、最初からこれを練習するのとしないのとでは、後から大きく差が出ると思います。”ピッ”のタイミングに合わせてハイハットを踏んで”チッ”と鳴るところを1&2&…の&にハマるようにビートを刻めるとマルです。「裏を制する者がドラムを制す。」と先輩に教えて頂いてからは裏を意識しまくりです(笑)是非お試し下さいっ!!!

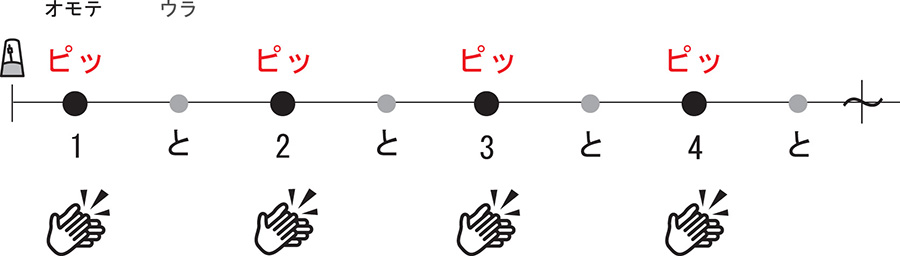

※「ピッ」を裏拍で感じる練習

これは、ちょっと不思議に聞こえるかもしれませんが、リズム感を鍛えるのにとても有効なトレーニングです。説明だけでは伝わりにくいので、図や実際の動作を交えながら進めてみましょう。メトロノームを使いながら試してみてください。

① まず、手拍子をしながら「1と2と3と4と」と声に出して数えます。この時、数字(1・2・3・4)と手拍子、メトロノームのクリックがピッタリ合うように叩いてみましょう。これが「表拍」の感覚で、最初は簡単に感じるはずです。

② 次は、メトロノームと「と(1と2と…の“と”の部分)」を一致させるように手拍子を入れてみます。つまり、裏拍で手を叩くということですね。最初は少し戸惑うかもしれません。コツは「1と2と3と4とウン…」とリズムを刻みながら、「ウン」で切り替えること。意識をリセットして次の「1と」にスムーズにつなげていくと、裏拍の位置が自然と体に入ってきます。

慣れてくれば、手拍子の位置を意識だけで“裏”に移動できるようになります。うまくイメージがつかめない時は、動画サイトなどで「クリック 裏 リズム」などのキーワードで検索してみるのもおすすめです。実際に見て学ぶとより感覚がつかみやすくなりますよ!

まとめ

中学時代にドラムの知識ゼロからスタートし、18歳でメジャーデビューという急成長を遂げたユウイチさん。その背景には、ドラムや音楽への純粋な情熱があったのかもしれません。ステージでは心から楽しんで叩いている様子が伝わってきますが、その裏には毎日数時間にもおよぶ地道な練習があるのでしょう。今回紹介してもらった“裏拍”を感じる練習法も、グルーヴ感を高めるためにとても有効です。楽しみながらコツコツ続けることが、成長の鍵になるはずです。

Case.05 [川上優(Nabowa)]

Case.05に登場するのは、インストゥルメンタルバンド・Nabowaで打楽器と鍵盤楽器を担当している川上優さん。ダンスミュージックにフォーカスした別名義ユニット「WONDER HEADZ」では音源のリリースも行っており、ジャンルにとらわれず多彩な音楽プロジェクトに関わっています。

さらにソロ活動では、ドラムやキーボード、PCを駆使しながら電子音と生楽器を自在に操ることで、ジャンルの境界を超えた音楽表現を展開。幅広いフィールドで活躍する、マルチな才能の持ち主です。

バスドラの音だけ聞こえやすくしてた

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

川上 – 3歳から14歳まではピアノを習ってたのですが、中学生の頃にパンクバンドのドラマーになりたくてずっと親にドラムセットをおねだりしてました。1年くらいお願いし続けて、やっと高校入学のお祝いで親にドラムセットを買ってもらいました。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

川上 – 高校3年間は周りにドラムやってる人が少なくて完全に我流の練習法でした。ほとんど楽譜使ってなかったですね。。

基礎練習もどういうふうにしたらいいのか全く分からなかったので、とにかく好きなパンクバンドの耳コピをしまくってましたね。コンポに8バンドくらいのグラフィックEQ※がついてて、バスドラの音だけ聞こえやすくしたりして完コピに近づけようとしてました。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

川上 – 僕は普段平日はドラムレッスンをやっていますが、ルーディメンツ等のスティックコントロールの練習に結構長い時間かけてます。

まあ実際そういった練習も非常に重要だとは思うのですがひとつだけオススメするとすれば、まず自分の好きな曲のドラムがどうなっているのか自分で耳コピしてみるということかなと思います。もし音源だけで分からないなら、ライブ動画等探して実際にそのプレイヤーさんがどういうふうに叩いているか調べてみることは重要かなと思っています。

※8バンド程度のグラフィックEQについて

ドラムの話題とは少し離れますが、せっかくなので簡単にご紹介します。「EQ」とは「イコライザー(Equalizer)」の略で、音の周波数帯域――つまり低音から高音までの音の成分――を調整するための機器や機能のことです。

「◯◯バンド」というのは、その周波数帯をいくつに分けて細かく調整できるかを表しています。たとえば3バンドEQなら「低域・中域・高域」の3つに分けられ、それぞれを個別にコントロールできます。8バンドになると、[超低音・低音・低中域・中域・中高域・高音・超高音]のように、さらに細かく設定が可能です(イメージ的な話ですが…)。

川上さんはこのEQを活用して、たとえばバスドラムのように低音が主体の音を強調し、音が聞き取りやすくなるようにして練習していたそうです。最近ではスマホやポータブルプレーヤーにもイコライザー機能が搭載されていることが多いので、自分の目的に合わせて設定を変えてみるのもおすすめです。

まとめ

川上さんも、ドラムを始めた当初は「耳コピ」からスタートしてキャリアを築いていきました。最初からドラムセットを用意してもらえる環境だったのはうらやましい面もありますが、そこに甘えることなく、自分なりの方法で練習を重ねてきたからこそ、長く続けてこられたのだと思います。

演奏動画を観るのも、音と動きを同時にチェックできるという意味で、立派な練習のひとつです。スポーツと同じように、上手な人のプレーや演奏を観察して参考にするのは、とても効果的な方法です。

もうひとつ大切なのは、「完全コピー」を目指しながらも、完璧でなくてもOKという柔軟な気持ちを持つこと。理想のフレーズをうまく叩けなくても、自分なりのアレンジが加わってしまっても、音楽は成立します。まずは何より、楽しむことを大切にして、ドラムに向き合ってみてください。誰だって最初はゼロからのスタートですから。