- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- 誰もが“はじめて”からスタート vol.1

誰もが“はじめて”からスタート vol.1

2025.07.25

誰もが“はじめて”からスタート

プロが語る、最初の練習メニューとは?

一流ドラマーとして活躍する人たちも、スタート地点は初心者でした。そんな彼ら・彼女たちは、どんなふうに最初の一歩を踏み出し、どうやってスキルを磨いていったのでしょうか?

この企画では、プロドラマーへのインタビューを通じて、初心者にも取り入れやすい練習方法や心構えを掘り下げていきます。ドラムを始めたばかりのあなたにこそ届けたい、実践的なアドバイスが満載です!

Case.01 [藤原佑介]

Case.01では、大学院在学中から「Jazztronik」のサポートメンバーとして音楽活動を開始し、本格的にドラマーとしての道を歩み始めた藤原佑介さんが登場。キャリアを重ねる中で「村石道場」に所属し、村石雅行氏のもとで研鑽を積みます。近年はD-LITE(from BIGBANG)のライブサポートを務めるなど、活躍の場をますます広げている注目のドラマーです。

夢中になりすぎて、よく怒られた(笑)

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

藤原 – ドラムに出会ったのは中学2年生になる前の春休みです。初めて叩いた日は今でも鮮明に覚えています。当時は吹奏楽部に所属していました。運動部等も見学したのですが、最終的に姉の影響で吹奏楽部を選びました。もともと小学生高学年ぐらいからなんとなく小太鼓の音が気になっていたのを覚えています。

吹奏楽部なので基本はクラシックを演奏していましたが、初めて迎えた文化祭の時に先輩が叩いていたハイハットとスネアのセット(シンバルはサスペンド、バスドラムは大太鼓を代わりとして別の人が担当していました)を見て強い衝撃を受けました。全体を見渡すどっしりとした存在感に加え、こんなリズムの出し方があるのかと興奮していました。それ以来ドラムセットのことを調べながら夢中になって研究していました。

また僕の中学校は吹奏楽部と軽音楽部があり、軽音楽部にだけドラムセットがありました。なので軽音楽部の先輩とも仲良くなりつつ(笑)吹奏楽部の練習の合間に軽音楽部にも出入りしてました。思わず夢中になりすぎて、本来の吹奏楽部の合奏に遅れてしまうことが多々あり、怒られていました(笑)

そんな中顧問の先生にドラムセットの必要性を熱く語り、中学3年生の頃に買っていただきそれ以降は練習の日々でした。あの頃の体験は今でも自分を構成する一部となっている大切な時間でした。

とにかく楽譜と耳コピを~

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

藤原 – 先述した通り吹奏楽部に在籍していたので早い段階からダブルストローク※やパラディドル※等は練習していました。ですがそれを直結的に「ドラムセットに組み込む」という意識や思考は経験として持ち合わせていなかったので、後々その表現をセットと融合させるまではある種別物として捉えていました。

ドラムセットとしての練習はとにかく楽譜と耳コピを沢山しました。楽譜は部活で慣れているせいもありますが、今鳴っている音がどう楽譜として書かれているのかを勉強していました。楽譜がないものはとにかくテープが擦り切れるまで聴いて音を覚えていました。当時は近くに聞ける人もおらず、とにかくわからないフレーズはなんとなくやってみて元々の音源となにがどう違うのかを分析していました。そうした意味で今はネット環境が整っていれば様々なコミュニティに質問したり、動画などでヒント・アドバイスを入手できるのはメリットだと思います。

但し単純に素早く答えを求めるのではなく、一度疑問のまま自分の中に取り込んでそれらを検証していくというのも遠回りではあると思いますが、結果的にオリジナリティの模索という筋道をたどるのでアナログも捨て難いかなと思います(笑)

また僕はプライベートでもTD-30KV-S(V-Drums)を使用していますが、思いついた時にすぐ確認できること、録音や音源の再生ができるということだけに注目してもレベルアップに一役買っています。昔は動画撮影はおろか録音もままならない時代でしたので、本当に今の若い子たちは「機材」に恵まれていると思います。

最後にルーディメンツ等のスネアを主としたエクササイズは先述した通りドラムセットに結びつけるには少し難しいところがあります。イメージとしてはドラムセットの練習とルーディメンツの練習は平行線のようですが、緩やかに交差するよう並走していますので地道に続けることが重要だと思います。その両線が交差した時に一気に表現の幅が広がりますので、その時を楽しみにしながら知識として蓄えていくのが最良の方法ではないでしょうか。

ドラムを歌いながら〜

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

藤原 – 色々なケースがあり且つ連動しているので、一つだけオススメとは非常に難しいのですが…(笑)総合的、俯瞰的に見ても演奏者がすべきことはあくまで『演奏』することですから、その意味でも次の練習法がまず第一かなと思います。

それは『口でドラムを歌いながら手足を動かす』ということです。数多くの素晴らしい大先輩ドラマーの方々も仰っているように、僕自身もこの必要性を体験し、また指導したこともあります。ドラムセットは総合的な楽器ですし、手と足のバランスも非常に大事だと思います。もちろん早く叩く、細かいフレーズを叩くことは非常に大切ですが、それは表現の上で必要であるということから離れてはいけないと思います。先にそこから入ってしまうよりかは『曲中に早いフレーズが出てきたのでそれを練習してみる』というのがいい順番なのかなと思います。

なのでまずは(その楽曲に対して)ドラムが持つ役割をきちんと把握するためにも基盤として鳴っているパターンを口で言えるようにして、それを歌いながら手足を動かしてパターンの練習をするとすごく良いです。

実際のところ口のタイミングと手足のタイミングをずらして叩くのは逆に難しいので、歌い方のタイミングさえ把握できればあとはそれに沿って手足を合わせていくだけです。是非とも試行錯誤しながらチャレンジしてみてください!

※ダブルストローク

ドラム演奏で欠かせない基本テクニックの一つ。1回スティックを振り下ろす動作で、跳ね返りを使って2回ヒットさせる技術です。スピード感のある連打を可能にするため、身につけておくと演奏の幅が広がります。練習のしがいがある必修スキルです!

※パラディドル

「ルーディメンツ」と呼ばれるスネア・ドラムの基礎パターンの一種で、右・左の打ち方を組み合わせたトレーニングメソッド。難易度は高めですが、慣れてくれば比較的シンプルなバリエーションから始められます。ある程度叩けるようになったら、ぜひ挑戦を。

まとめ

藤原さんは、自身の積極性を武器に、学校で得られるチャンスをうまく活かしてドラムスキルを磨いてきました。中には、軽音部がなかったり、吹奏楽に縁がないという初心者もいるかもしれません。でも、実はドラムは楽器が手元になくても練習できるんです。

藤原さんのように、好きな曲や叩いてみたい楽曲を繰り返し“聴き込む”ことも、技術を伸ばす大切なステップ。昔はカセットが擦り切れるまで、今ならスマホのバッテリーが切れるまで——それくらい聴く姿勢が、上達を加速させます!

Case.02 [KEN’ICHI]

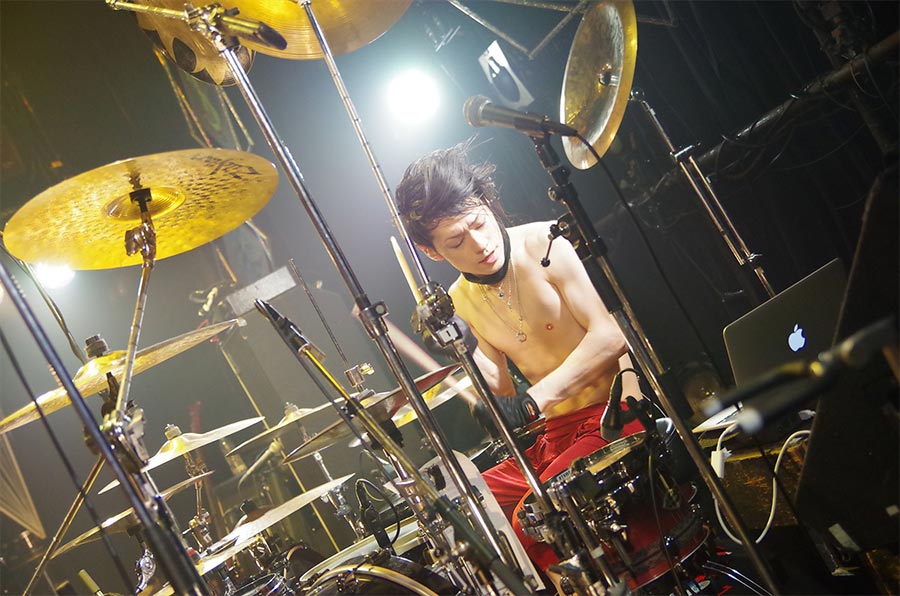

Case.02では、2007年に開催されたSEX MACHINEGUNSのメンバー募集オーディションに一般応募で挑戦し、200名以上の中から選ばれて正式メンバーとなったKEN’ICHIさんが登場。圧倒的なスピードとパワーを兼ね備えた精度の高い演奏が評価され、以降シーンの第一線で活躍。現在はElectric Dance Metalバンド「LOKA」を率い、日本国内だけでなく海外でも精力的に展開中。また、THE ALFEE 高見沢俊彦ソロ公演やMarty Friedman、石川さゆり、宮野真守らの作品にも参加し、多彩な現場でその実力を発揮しています。

自然と言葉は喋れるようになってる

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

KEN’ICHI – 小学校高学年の頃、当時X JAPANが好きだったんですが、同じくX JAPANが好きでよく放課後一緒に音楽の話をしていた当時の教育実習の先生に旅行のお土産を買って帰ったら、そのお返しにとYOSHIKIさんモデルのスティックを頂いたのがキッカケですかね。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

KEN’ICHI – 始めた頃は練習をするというよりもドラムが遊びの一つだったので、ただひたすら当時好きだったバンドの曲をたくさんコピーしていました。海外の凄腕ドラマーの演奏を聴いても、食べ物や体格が違ったところで、同じ人間なんだからその人に出来て自分に出来ないことなんて絶対にない。と思って難しいことでもとことん出来るようになるまでやっていましたね。

その後、練習らしい練習をするようになってからは、クリックを使ってルーディメンツやアクセント移動※、チェンジアップなどの基礎はもちろん、ツーバス※の速さと正確さを磨く練習を毎日のようにしていました。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

KEN’ICHI – はじめのうちは何でもいいから楽しみながら、とにかく多くドラムに触れる時間をつくるということが何より大切な練習かと思います。できれば毎日欠かさないように。

楽器を操るということは言語を喋るのと同じようなことで、たくさん周りの言葉を聞いて喋ってを繰り返していけば、自分も赤ちゃんの時にはできなかったけれど気が付いた時には今のように自然と言葉は喋れるようになってますからね。英語だってフランス語だって、誰しもやってできないことはないですから。

※アクセント移動

ドラム練習の基礎のひとつで、「強弱の位置を変える」トレーニングです。たとえば「ダン・タン・タン・タン」と「タン・タン・タン・ダン」を声に出して比べてみると、アクセントの位置によって印象が大きく変わるのがわかるはず。音に強弱をつける“ダイナミクス”を使いこなせば、表現力は一気にアップ。ちょっと上級者っぽく聞こえる言葉でもあります(笑)。

※ツーバス

バスドラムを2基使用したドラムセット構成のこと(KEN’ICHIさんのセットがまさにソレです!)。バスドラムが1つでも「ツインペダル」と呼ばれるアイテムを使えば同様の演奏が可能になります。ハードロックやメタル系だけでなく、近年はジャンルを問わず多様なプレイに取り入れられています。脚のトレーニングにもなるので、ぜひ挑戦してみたい技法です。

まとめ

KEN’ICHIさんがドラムを始めるきっかけになった教育実習の先生、きっと今は驚かれていることでしょう。どんなきっかけでも“出会い”が持つ力は大きいですね。そして、目標となるアーティストや憧れの存在がいることが、練習のモチベーションにつながるということも印象的でした。身近な先輩や仲間を目標にしても同じこと。ドラムと楽しく向き合う時間こそが、成長の原動力になるのです。

Case.03 [桝谷マリ]

Case.03では、1984年大阪生まれのドラマー、桝谷マリさんをご紹介します。プロドラマー・桝谷イク氏を父に持ち、12歳からドラムを始めた“ドラマー一家”のサラブレッド。2000年にデビュー後は上京し、水野正敏氏や足立藍子氏と共演。さらに「ラブライブ!」の飯田里穂さんや元モー娘の田中れいなさんが在籍したLoVendoЯなど、多彩なアーティストをサポート。近年は教則DVDやドラムセミナーの開催、カホンを使ったリズムワークショップも展開し、オールジャンルで活躍する安定感あるプレイヤーとして注目されています。

音楽に合わせて体を動かすことが大好きだった

【Q1】ドラムを始めた時期と、そのキッカケは?

桝谷 – バレエをしたり新体操をしたりと音楽に合わせて体を動かすことが大好きだった私に、12才の頃ドラマーである父親がすすめてくれたのがきっかけでドラムを始めました。

【Q2】始めた頃の練習方法、特に自分一人で行っていた練習法は?

桝谷 – まずは様々なビートの種類を簡単にして教えてもらい、曲に合わせてビートを叩く練習をしました。

【Q3】初心者の練習法で、ひとつだけオススメするとしたら?

桝谷 – まずは楽しんで音楽に合わせてスティックを振れるようになることが重要なので、音楽を聴きながらスティックを自分なりに振って下さい。最初に自由に叩いてみることでオリジナル性も生まれると思います。ただスティックの持ち方※が悪いと手首を痛めたりもするのでスティックの持ち方だけは気をつけて下さいね。そこから必要な基礎練などの練習を少しずつ取り入れると良いと思います。

※スティックの握り方

ドラムスティックの握り方には主に2つのスタイルがあります。両手を同じ方法で持つ「マッチド・グリップ」(“一致する”という意味)と、左手だけ手のひらを上に向けて握る「レギュラー・グリップ」です。それぞれに歴史的背景や使いどころがありますが、まずは下の動画を見ながら、実際の持ち方を体で覚えてみるのが近道です。

【参考動画:Made by Roland】

まとめ

桝谷さんはプロドラマーの父を持つことから、才能を受け継いでいる印象がありますが、幼少期に取り組んでいたバレエや新体操などで培ったリズム感や表現力も、ドラマーとしての成長に大きく貢献しているのではないでしょうか。ドラムは体全体を使う楽器なので、「身体で覚える」側面が強いのが特徴です。そう考えると、日々の動作——例えば階段の上り下りやウォーキングも、リズムトレーニングの一部になるのかもしれませんね。