- 電子ドラム AtoZ

- ブログ

- プロ・ドラマー 柳原勇作が考える、電子ドラムの活用方法

プロ・ドラマー 柳原勇作が考える、電子ドラムの活用方法

2025.07.30

皆さんこんにちは。ドラマーの柳原勇作です。

大阪や名古屋、静岡のライブハウスを中心に、全国で活動しています。

1983年のデビュー以降、多くのバンドやイベントに参加しライブハウス~スタジアムまで様々な場所で演奏を行ってきました。

近年は山木秀夫さんに師事し、山木秀夫コレクションドラム・スクールで後進の指導にもあたらせていただいています。

Roland V-Drumsとは付き合いが本当に長く、デモプレーヤーとして楽器店での店頭イベントやセミナーに数多く出演してきました。

そんな経験をもとに、本記事では電子ドラムの活用方法についてお話したいと思います。

今、電子ドラムはどんな使われ方をしているのか

現在本当に多くのプロ・ドラマーの方々が電子ドラムを使っています。

海外、国内のドラマーの皆さんは、アコースティック・ドラムに追加でパッドを組み込み、ワンショットで使う。もしくは、セカンド・スネアとして使う例が多くみられます。

またライブやコンサート、動画配信などで、山木秀夫さんを筆頭に、多くの方々が電子ドラムをフル・セットで演奏するケースも確実に増えています。

昔、電子ドラムが使われ始めたころは、まだまだ製品そのものが高価で一部のプロの方々の使用に留まっていました。ですが、最近では手に入りやすい価格帯の製品も充実。さらに音源モジュールのサイズもコンパクトで、持ち運びもセッティングもはるかに簡単になった結果、現場での演奏に取り入れやすくなってきているのだと思います。

電子ドラム黎明期の自分自身の使い方

僕自身、かなり昔から電子ドラムやそれにまつわる電子楽器を使って活動しています。電子ドラムやリズムマシンなどを使いはじめた1988年ごろは、音源を内蔵したOctapadⅡ(PAD-80)とドラムマシン(R-5,R-8)を使っていました。それらをアコースティック・ドラムに組み込んで、カウベルやタンバリン、ハンド・クラップなどのワンショットを仕込んで演奏していました。

その後1992年にコンパクト・ドラム・システムTD-7が登場し、素晴らしいものが発売されたと感動して早速購入。普段の自宅練習がドラムの音でできるようになって、楽しくて仕方なかった記憶があります。

余談ですが、当時は市販のセット型の練習パッドにトリガーを取り付けて、音を鳴らせるように自作していました。ただダイナミクスや打感などの調整に苦労しており、このコンパクト・ドラム・システムTD-7を知った時には本当に驚きました。

またTD-7の音源がハーフ・ラック・サイズでコンパクトだったことも嬉しかったです。これによってアコースティック・ドラムの狭いスペースでもセットすることができ、持ち運びも簡単でした。

パッドはまだ全面ゴムの打面でしたが、サイズが7インチ強でドラム・セットに組み込みやすかったですね。もちろんレコーディングでも使いました。音もよかったですし、エディットがかなり細かくできることもあって、エンジニアの方にも好評だったことを覚えています。

V-Drumsが登場

そして1997年。ついにメッシュ・ヘッドを搭載したパッドで構成されたTD-10シリーズが発売。また早々に購入してしまいます。アコースティック・ドラムにV-Padを並べタムとして追加したり、セカンド・スネアとして使ったりしていました。

ありがたいことに、私はずっとフラッグシップ音源モジュールを使ってきました。まず、TD-10はTD-7の後釜として導入。ライブ現場では、アコースティク・ドラムと2台並べてセッティングするという贅沢な状況。アコースティック・ドラムとV-Drumsを、曲ごとに使い分けて演奏していました。

TD-20発売後はシンバル・パッドが円形になり、演奏感や見た目も格段によくなりました。ライブで周りのミュージシャンの方から驚かれることが本当に多かったです。音源モジュールにシーケンサーが搭載されていたので、あらかじめ仕込んだフレーズを叩いて再生するパフォーマンスも行っていました。

TD-30を使っていたころは、幅広い時代の楽曲を演奏することが多かったですね。アコースティック・ドラムにトリガーを取り付けて、TR808やシモンズなどのエレクトリックなドラム・サウンドも再現していました。演奏する原曲に合わせて、エフェクトをかけた音なども使っていました。

TD-50シリーズでは、V-Editでアタックを強調した音、逆にエフェクトだけを使った音なども作っていました。自身で録音したドラム・サウンドを本体に読み込んでサンプルの一つとしても使えるようになりました。このころは、タムのみをV-Drumsでセットを組んで演奏することもありました。

現在の使用方法

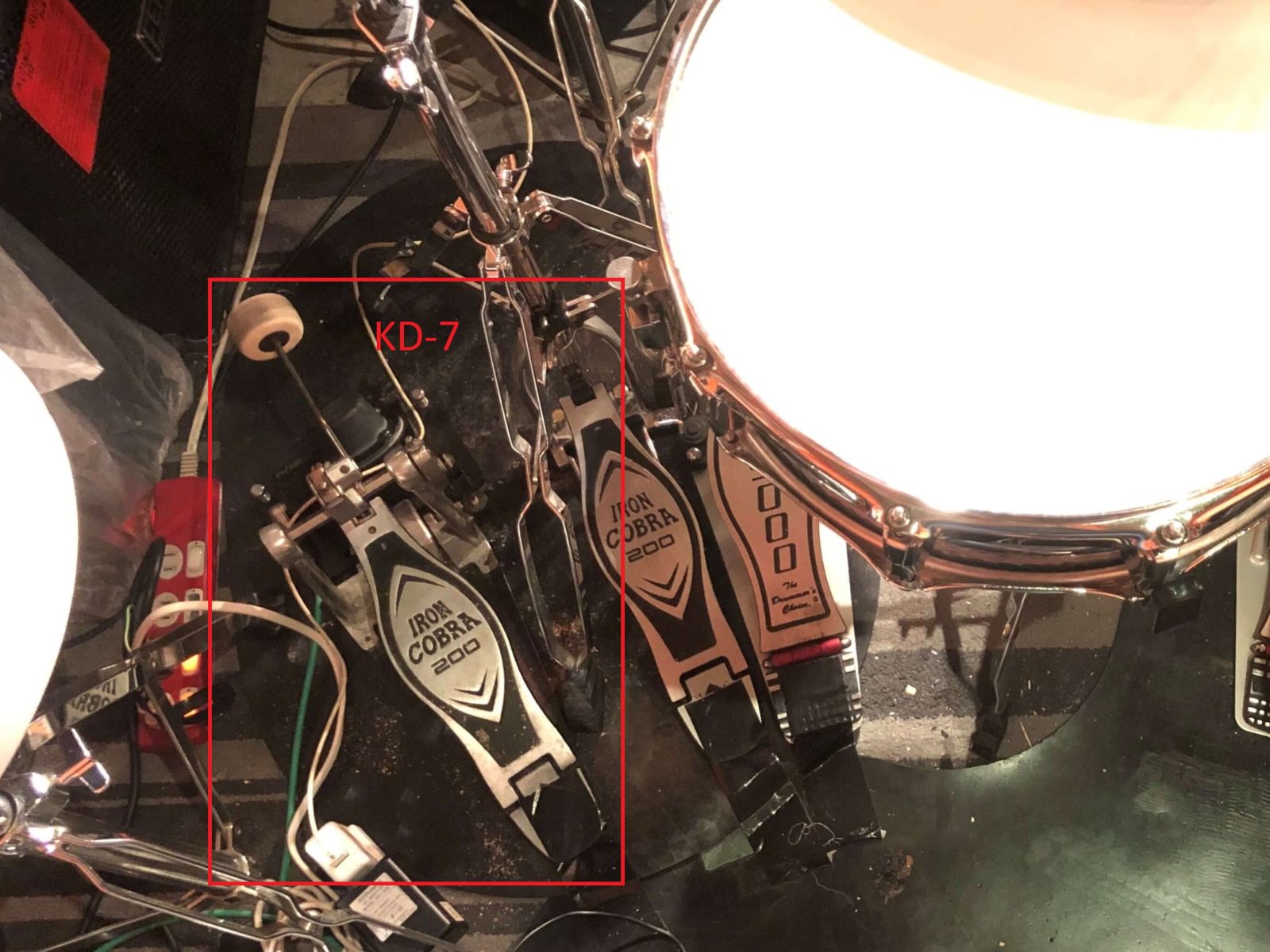

僕の現在の使用方法で最も多いのは、アコースティック・ドラムとハンドソニックの組み合わせです。ドラム演奏と同時に、追加トリガーとしてキックパッド(KD-7)を使うことが多いですね。

ハンドソニックを使い始めたのは、TD-20の店頭デモの際に「ハンドソニックを同時に使っていただけませんか?」と、その当時のローランドの営業マンからの熱い要望(無茶振り?)がきっかけです。あれこれ急いで試していたら、左手をパーカッション・パートとして演奏できるのではないかと気づき、「どうにかなるかも!」とやり始めました。今となってはありがたい提案だったと思います(笑)。ハンドソニックとKD-7だけでライブを行ったこともありましたね。

当然ですが、V-Drums(今はVADシリーズ)をフルセットで使うこともあります。

ライブ以外では、V-Drumsをパソコンと接続して録音もしています。

V-Drums音源モジュールがオーディオやMIDIのインターフェイスにもなるので、簡単にセットアップできてすぐに使えます。さらに、オーディオ・データと同時にMIDIデータも録音しておけば、ミックス時にドラム音色を変更したいとなった場合も、全体やキック/スネア等単体問わず、サウンドを差し替えることが容易です。

ドラム・サウンドのみの納品を求められるような仕事もあるので、自宅ですぐに録音できて編集ができるのも、電子ドラムならではの使用方法の一つだと思っています。さらに譜面作成ソフトとの調整を行えば、演奏したフレーズがすぐに譜面にできるので大変助かっています。

また、レッスンでもかなり早い時期から取り入れています。セットとして使うことも当然ですが、パソコンを使って生徒さんの練習をMIDI録音して、演奏のズレなどを視覚的に理解してもらえるようにもしています。

周囲のドラマー使用例

僕の身近なドラマーは

・SPD-SXを使ってSE(サウンド・エフェクト)の再生や、フレーズを録音して同期して演奏する方法

・SPD::ONE(SPD-1W/SPD-1K/SPD-1P/SPD-1E)を使ってサンプリングした音の再生や、パーカッションとしての活用

といった使い方が多いと思います。

もちろん生徒の皆さんの中にもV-Drumsで練習されている方が多くいます。音がリアルなので練習がとても楽しいという声をたくさん聞きます。

他にも小口径のアコースティック・ドラムのヘッドを全てメッシュ・ヘッドに変更。トリガーを取り付けて持っていた音源モジュールと接続して、V-Drumsのようにして使っている人もいます。

また音量に制約のあるライブハウスなどで、V-Drumsを常設しているお店も実はあります。

電子ドラムが進化したことによって、様々な場所でドラム演奏が可能になりました。

昔よりもドラムに触れることが日常的になっていることを感じています。

今回は電子ドラム、特にV-Drumsについて、僕自身の使い方を中心にドラマーの使用例などをご紹介しました。

お話したことはほんの一部であり、もっと驚くような使い方をしている方もいるでしょう。皆さんのアイデア次第でまだまだいろんな使い方ができるのが電子ドラムの奥深いところです。

どうか皆さんの好きなスタイルで、ドラム演奏を楽しんでくださいね!